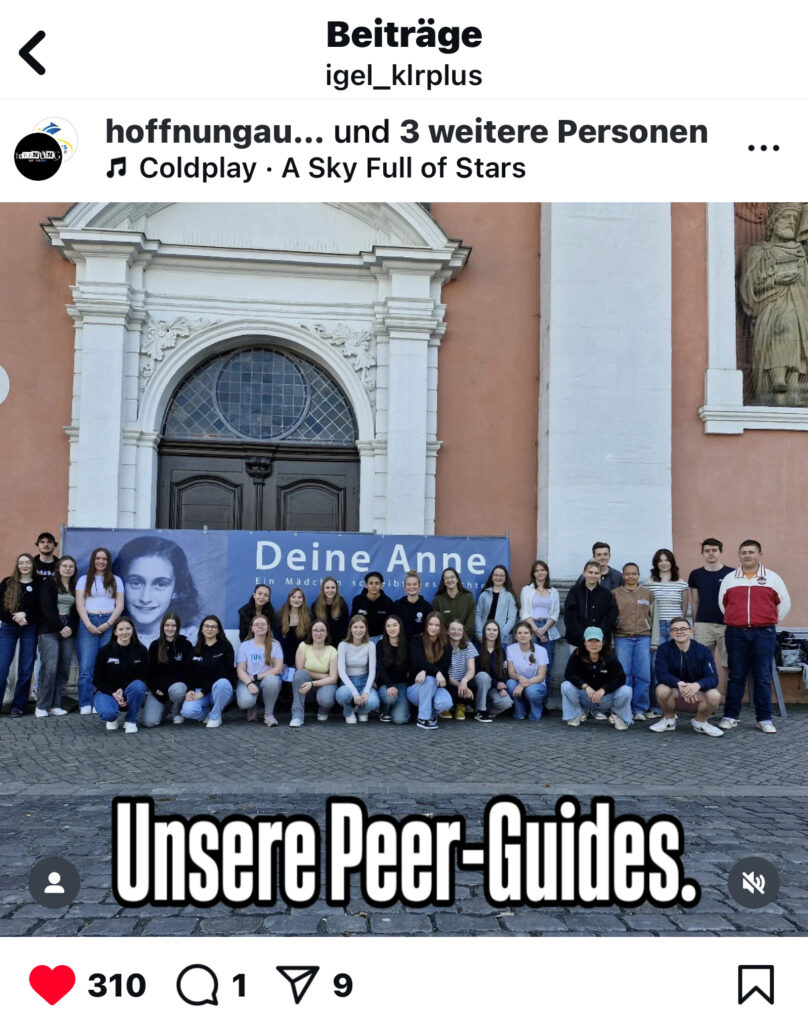

Maxima Dimmer ist eine der Peer-Guides, die aktuell Besucher durch die Anne-Frank-Ausstellung in der Basilika Prüm führen. Neben der Schule hat sie sich intensiv über das Leben von Anne Frank und die Hintergründe informiert und an gesonderten Schulungen des Trägerkreises von „Deine Anne” teilgenommen, um die Ausstellungsinteressierten kompetent mit auf die besondere Geschichtsreise nehmen zu können. Und auch für die Schülerzeitung hat sie die Fakten rund um Anne Frank für euch zusammengestellt:

Wann hat Anne Frank gelebt? 12. Juni 1927–27. Februar 1945

Wie waren ihre Lebensumstände? Sehr schwierig, am Anfang ihrer Kindheit war sie ein glückliches Kind, bis die NS an die Macht kamen und sie ins Versteck musst. Dort waren es schwierige Lebensumstände.

Wo? 1927 in Frankfurt geboren, ab 06.07. 1942 in Amsterdam im Versteck, ab 04,08,1944 nach Westerbork ins KZ , dann nach Auschwitz-Birkenau und im Anschluss nach Bergen-Belsen, wo sie auch gestorben ist – wie ihre Schwester Margot an Typhus.

Warum ist sie heute so bekannt? Sie wollte Bücher schon damals in ihrer Kindheit schreiben und bekam ihrem 13. Geburtstag ein Tagebuch geschenkt, welches sie so schrieb,dass es veröffentlicht werden konnte, wie sie es sich wünschte. Ihr Vater bekam das Tagebuch von einer seiner Helferinnen namens Miep übergeben, da sie es nach demKarl-Josef-Silberbauer alle Juden aus dem Versteck gebracht hatte, an sich genommen hat. Annes Vater Otto erfüllte seiner verstorbenen Tochter Anne den Wunsch und veröffentlichte das Buch für sie. Es ist außerdem so bekannt, da Anne sehr genau ihre Gefühle zum Ausdruck bringt und sehr genau beschreibt, was alles passierte.

Wie alt war sie?

Am 12.6.1929 geboren mit zwölf Jahren ins Versteck gekommen 6.7.1942, mit 14 wurde sie verhaftet 4.8.1944 mit 15 gestorben im Februar oder März 1945.

Warum musste sie fliehen? Am 1.4.1933 organisieren die Nazis in ganz Deutschland ein Boykott von jüdischen Anwälten, Ärzten und Geschäften von jüdischen Familien danach folgen Anti jüdische Gesetze: zum Beispiel jüdische Beamte werden, weil sie jüdisch sind entlassen. Juden dürfen in keine Kinos Freibäder. Dazu durften sie auch keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr benutzen. Daraufhin entschieden alles Eltern aufgrund der politischen Entwicklung ihrer Heimat (Frankfurt) zu verlassen. Otto, Franks Schwager, Erich Elias gibt ihm die Möglichkeit, in den Niederlanden eine Firma aufzubauen. Im Sommer 1933 reist Otto Frank nach Amsterdam und beginnt mit der Arbeit. Die Firma heißt. Opekta und produziert Pektin, dass zur Herstellung von Marmelade gebraucht wird. Edith, Anne und Margot ziehen zuerst zur Großmutter nach Aachen, bis in Amsterdam alles für den Umzug vorbereitet ist. Edith fährt zwischendurch oft nach Amsterdam, um eine Wohnung zu suchen. Sie findet eine Wohnung in einem Neubauviertel im Süden von Amsterdam. Margot zieht ab Dezember 1933 nach Amsterdam und geht ab Januar dort zur Schule. Anne kommt im Februar 1934 zu Margots Geburtstag nach. Die beiden leben sich schnell ein: sie finden neue Freunde und sie lernen ohne große Schwierigkeiten niederländisch. Den Eltern fällt es schwer, sich eine neue Existenz aufzubauen. Mit großer Sorge verfolgen Edith und Otto das Geschehen in Deutschland, aus dem immer mehr Juden fliehen wollen. Überall hängen Schilder mit „Juden unerwünscht”. Im September 1935 werden die Nürnberger Rassengesetze eingeführt. Mit dem Gesetz

Werden alle Menschen in Deutschland in Rassen eingeteilt und den Juden Sinti und Roma wird ihres Staatsbürgerschaft abgemahnt. Das Gesetz verbietet das heiraten und Liebesbeziehungen zwischen jüdischen und nicht jüdischen Menschen: Am 9. November 1938 organisieren die Nazis ein Pogrom in ganz Deutschland ‚Novemberpogrom. Sie stecken Synagogen in Brand, zerstören jüdische Geschäfte, ermorden mehr als 100 Juden und verhaften 30.000 jüdische Männer, spätestens nach dem Novemberpogrome wollen viele Juden Deutschland verlassen. Aber die meisten Länder nehmen keine Juden mehr auf. Am häufigsten werden jüdische Kinder aufgenommen. Alles Großmutter, rosa Holländer, zieht mit über 70 Jahre zu ihrer Familie nach Amsterdam und verlässt schweren Herzens ihre Heimat. Im September 1939 greift das deutsche Reich Polen an.

Damit beginnt der zweite Weltkrieg. Hinter der Frontlinie, in den besetzten Gebieten in Osteuropa, gehen deutsche Soldaten, brutal gegen die polnische Bevölkerung, besonders gegen Juden vor. die werden entweder von deutschen Soldaten gedemütigt oder sogar erschossen. Im Mai 1940 greift die deutsche Wehrmacht auch die Niederlande an. Nach dem Bombenangriff auf Rotterdam gibt die niederländische Armee auf. Die Niederlande werden besetzt. Das Kriegsgeschehen holt damit auch Familie Frank ein. Nach dem Tag der niederländischen Kapitulation, dem 15. Mai 1940 ändert sich nicht viel im Leben der Franks. Anna und Margot gehen weiter zur Schule. Aber ihre Eltern machen sich weiterhin große Sorgen. Im Juni 1941 greifen deutsche Truppen auch die Sowjetunion an.

Der Plan ist Eroberung von Lebensraum im Osten. Daher wird der Krieg hier auch als Vernichtungskrieg betrieben, der aus rassistischen Motiven auf den Tod von vielen Millionen Menschen abzielt In Erschießung Aktionen von der Sondereinheit der SS, so genannten Einsatzgruppen werden vor allem Juden und Mitglieder von der Führungsschicht ermordet. die Situation in Westeuropa unterscheidet sich stark von der in Osteuropa, weil die Nazis aus Rasseideologischen Gründen gegen westeuropäische Bevölkerung weniger gewalttätig vorgehen. Deswegen können die Franks noch relativ. normal weiter leben. Aber auch in den besetzten Niederlanden wird das Leben für Juden immer schwerer: Jüdische Kinder und Jugendliche dürfen da nach den Sommerferien 1941 keine öffentlichen Schulen mehr besuchen, sondern müssen auf eine speziell eingerichtete jüdische Schule gehen. Anne und Margot gehen ab dem Zeitpunkt an auf das jüdische Lyzeum. Diese Liste mit diskriminierenden Maßnahmen wird immer länger. Juden dürfen zum Beispiel keine eigene Firma mehr besitzen und leiten. Deswegen überträgt Otto Frank seine Firma Opekta und Pentacon an seine Mitarbeiter, Johannes Klaiman und Victor Kugler sowie an Jan Gies, das ist der Mann von seiner Sekretärin Miep Gies. Otto und Edith Frank wollen die Familie vor den Nazis in Sicherheit bringen, und versuchen alles, um in die USA auszuwandern. Aber im Juli 1941 schließen die USA ihre Botschaften in Deutschland und in allen besetzten Ländern, damit Einreisegenehmigungen für die USA nur noch in Spanien und Portugal beantragt werden können. Das ist für Familie Frank nicht möglich. Der Plan, über Kuba in die USA zu flüchten, zerschlägt sich, als die USA im Dezember 1941 beim Krieg beitritt. Die Einreisepapiere, die Otto Frank schon hatte, wurden ungültig genau wie alle anderen genehmigten Papiere. Im Januar 1942 trifft die Familie noch ein herber Schlag, weil Oma Holländer stirbt nach einer schweren Krankheit. Im Januar 1942 wird in einer . geheimen Konferenz am Wannsee in Berlin. (Wannsee – Konferenz) der Plan von der . nationalsozialistischem Regierung, alle Juden in Deutschland und den besetzten Gebieten Europas systematisch zu ermorden, im Detail besprochen. Das Treffen wurde genau protokolliert. Ab Mai 1942 müssen alle Juden in den Niederlanden, die älter als sechs Jahre alt sind, einen Stern mit dem Wort „jood” (Jude) auf ihrer Kleidung tragen, genauso auch in den anderen besetzten Gebieten und Deutschland. Immer stärker breiten sich Gerüchte aus, dass die Juden aus den Niederlanden in Arbeitslager in Nazi – Deutschland mussten. Otto und Edith Frank wollen sich und ihre Kinder dafür schützen. Sie überlegen, ob, wo und mit wem seiner Hilfe sie sich verstecken könnten und treffen ein erste Vorbereitung. Margot und Anne wissen davon allerdings nichts, da ihre Eltern das für besser halten. Am 12. Juni 1942 feiert Anne ihren 13. Geburtstag und lädt ihre ganze Klasse ein. Sie bekommt ein Tagebuch, was sie sich sehnlich gewünscht hat. Nachdem Otto Franks Bemühungen, in die USA auszuwandern, ohne Erfolg bleiben, fängt er schon im Frühjahr 1942 mit der Suche nach einem geeigneten Versteck an. Otto spricht zuerst mit seinem Kollegen Hermann van Pels und dann mit Johannes Kleinmann. Sie entscheiden, in dem leer stehenden Hinterhaus des Firmengebäudes ein Versteck einzurichten.