Warum trügt diese Aussicht? Jeder weiß, dass die Nazis sich in der Zeit des Nationalsozialismus für die Besten hielten, den „perfekten Deutschen” erschaffen wollten und die Weltherrschaft ihnen gebühren sollte. Dafür stand auch Vogelsang. Die sehr hoch gelegene Ausbildungsstätte mit ihrer machtdemonstrierenden Aussicht ist ein weiteres Zeichen, dass die Nazis über alles und jeden in der Welt überlegen sein wollten.

Am 2. April 2025 ging es für alle Abschlussklassen der Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm zusammen mit Pastoralreferent Jörg Koch, Schulsozialarbeiterin Carolin Broy und unseren Lehrern Frau Jacobs, Herr Meinen, Herr Novaki auf eine Exkursion nach Vogelsang.

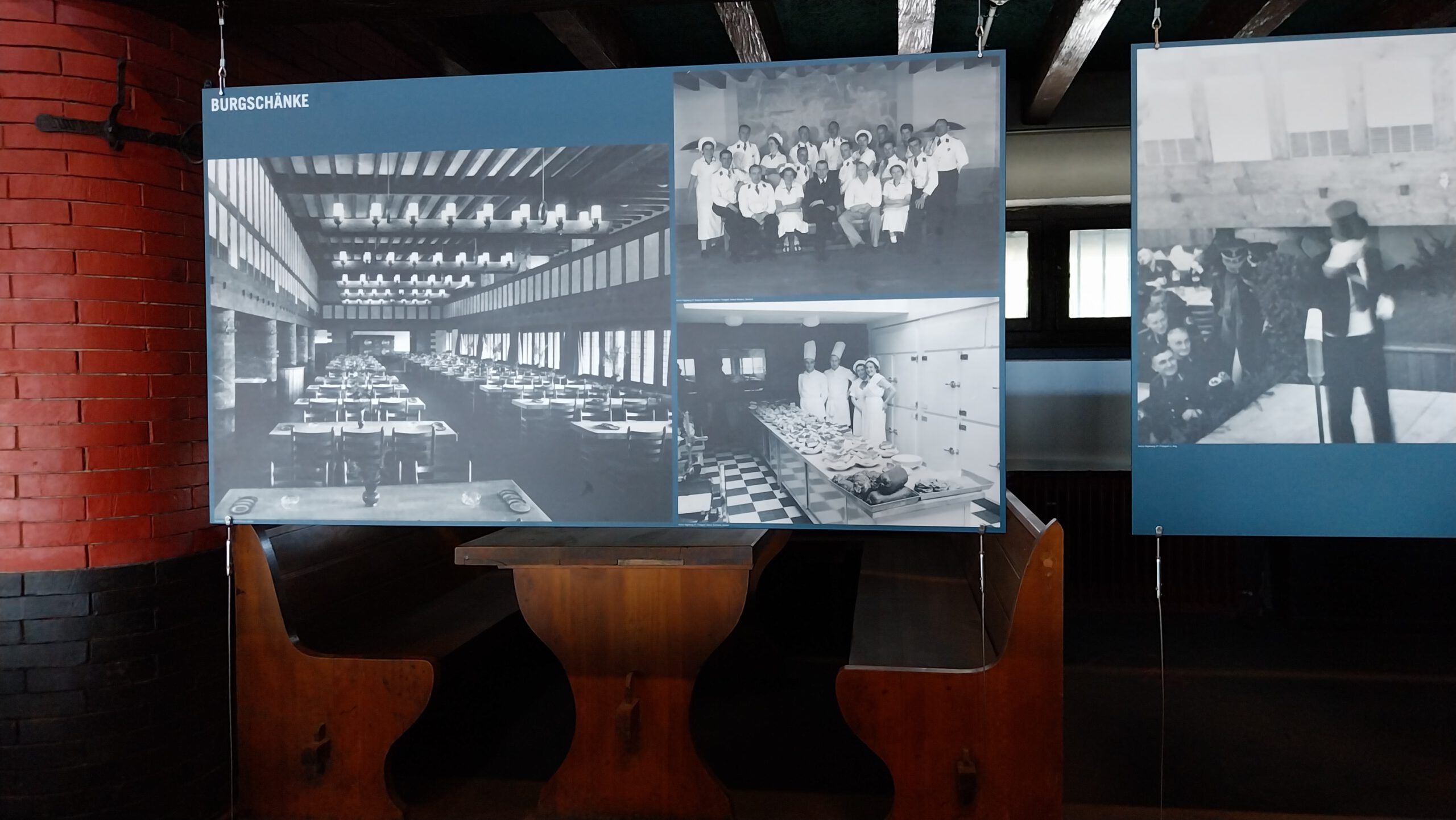

Die NS-Ordensburg Vogelsang ist ein historisches Gelände in der Eifel, das heute als Kultur- und Bildungsstätte dient. Sie umfasst mehr als 50000 Quadratmeter Fläche und hat fast 100 Meter bebaute Fläche. Der Komplex ist geprägt von monumental gestalteten Gebäuden im typischen Stil der 1930er-Jahre, darunter das Hochhaus, das als Wahrzeichen des Areals gilt, dabei ist die Architektur eine Mischung aus monumentalen und funktionalen Bauten, die den damaligen Totalitarismus widerspiegeln. Bis heute ist die Herrenschaftsarchitektur ablesbar. Sie diente der ideologischen und militärischen Ausbildung junger Männer, die später Führungspositionen in der NSDAP, Verwaltung oder Wehrmacht übernehmen sollten. Nach dem 2. Weltkrieg wurde Vogelsang zu verschiedenen Zwecken genutzt, unter anderem als militärische Einrichtung. Im 1950 nahmen es die Belgier ein und haben es unter dem Namen „Vogelsang“ zu einer Kaserne gemacht (Klasse 10a im GSL-Unterricht).

Unsere Exkursion:

Der Ausflug begann mit einer kleinen Einleitung in das Thema der Gleichberechtigung. Um die Gleichberechtigung in der Ausbildungsstätte damals mit heutzutage zu vergleichen, haben wir uns das Lied „Born this way” von Lady Gaga angehört und dieses ausgewertet. Kurz danach ging es mit unserem jeweiligen Gruppenleiter, wir, die 10a mit Georg Toporowsky, los mit der Führung.

Unsere erste Station war die alte Kirche der Nazis. Dort wurde oftmals besprochen, wie nach den Juden die Christen ausgelöscht werden sollten. „Tatsächlich waren die Pläne für die Vernichtung schon fertig, wurden aber noch nicht durchgezogen, weil Hitler nicht die ganze Welt gegen sich haben wollte”, erklärte uns Georg Toporowsky.

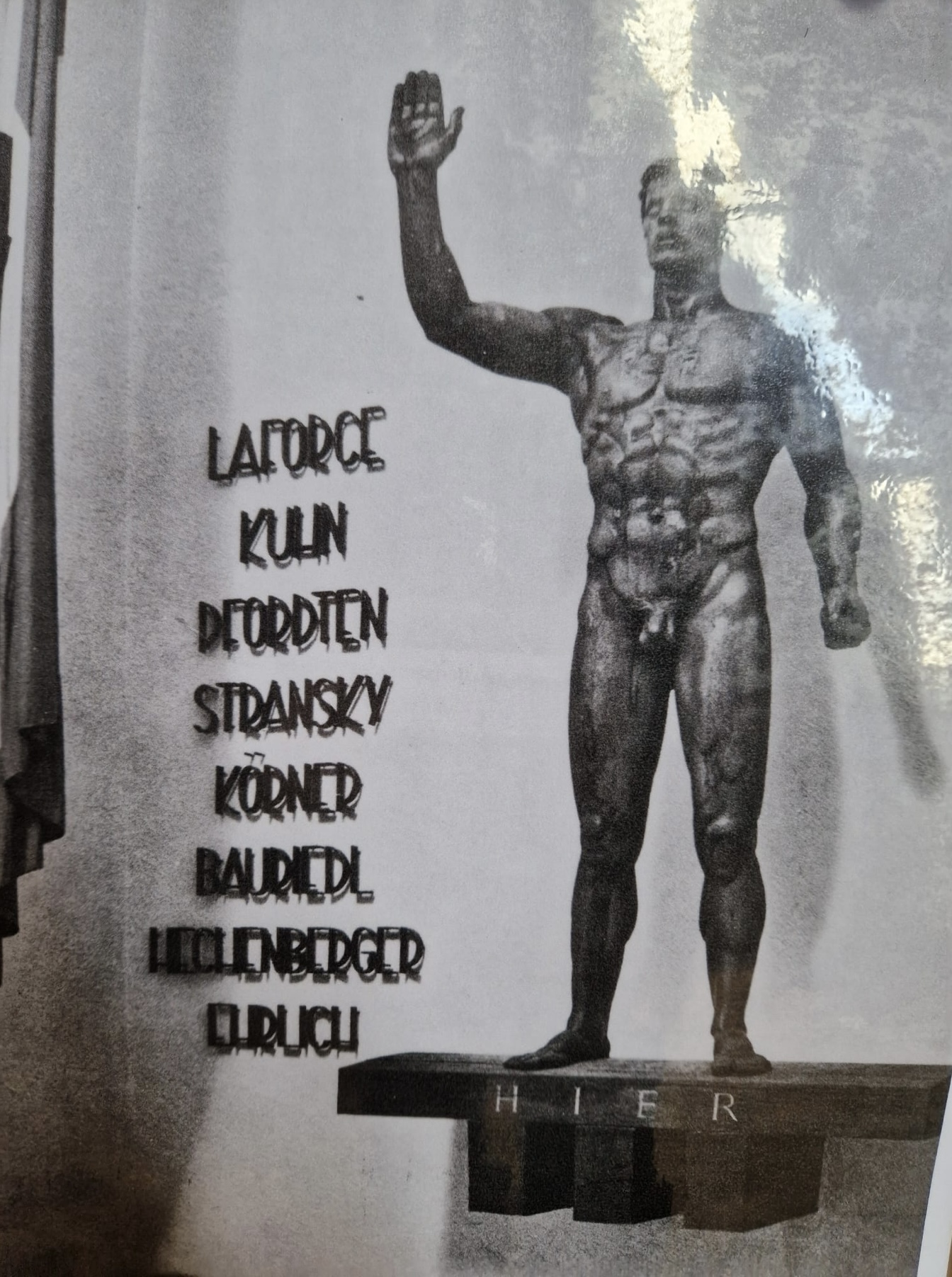

„Der deutsche Mensch“: Am Ende dieses Ganges (quasi „hinter dem Foto”) befindet sich der Eingang in den Turm. In diesem Turm befand sich auf dem Altar eine Statue, welchen „den deutschen Menschen” dargestellt hat. Der deutsche Mensch, so stellten sich die Nazis ihn vor, war drei Meter groß, muskulös, blond und blauäugig.

Nach dem Turm ging es hinunter zum sogenannten „Fackelträger”. Auch hier war wieder die Statue des vermeintlich perfekten „deutschen Menschen” vorhanden. Rechts daneben stand in großer Schrift: „Ihr seid die Fackelträger der Nation, ihr tragt das Licht des Geistes voran im Kampfe für Adolf Hitler”. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was es mit den „kaputten” Steinen auf sich hat. Sie sind eigentlich gar nicht kaputt. Die Alliierten haben damals das untere Stück wegen dem Namen „Adolf Hitler” „rausgerissen” und das obere Stück mitten im Wort „Fackelträger”, damit da am Ende steht „FACK GER” stehen sollte.

„Sport“ (Maxima, Toni, Julian, Sven, Atha): Damals glaubten die Nationalsozialisten, dass es DEN perfekten Menschen gibt. Und um genau das zu werden, wurden damals ausgewählte Männer im Alter von 20–30 nach Vogelsang geschickt. Das Auswahlverfahren für die jungen Männer, welche in Vogelsang lernen sollten, ein „Fackelträger” zu werden, also eine Art Politiker, war sehr eintönig. Die jungen Männer mussten groß, stark, verheiratet und durften keinerlei Behinderungen wie Kurzsicht oder Weitsicht haben. Wissen oder Zeugnisse haben nichts dazu beigetragen. In Vogelsang wurden sie darauf trainiert durchzugreifen und vor nichts halt zu machen. Sie mussten ihre Gefühle verlieren und auch sich selber vergessen. Sie mussten lernen, Befehle auszuüben. In Boxkämpfen haben sie sich gemessen und bis kurz vor dem Tod gekämpft. Sie mussten Mutproben durchführen, in welchen sie ihr Leben aufs Spiel setzen. Die, welche es nicht geschafft haben, wurden entweder nach Hause geschickt oder wurden dem Mobbing überlassen.

Diese Männer wurden besonders auf den Ausdauersport, Kraftsport und Kampfsport gedrillt. Beim Kampfsport ging es um Fechten und Boxen, dabei wurde nicht nach Alter und Größe geguckt, sondern es ging darum, dass man um jeden Fall gewinnen soll, ohne Mitleid oder jegliches Mitgefühl für den gegenüber zu haben.

Heutzutage endet der Kampf, sobald jemand am Boden liegt, damals endete der Kampf, sobald der Gegenüber halb tot war, Dazu durfte es keine Lowkicks, kein Mitleid und keine Tricks geben, denn das einzige Ziel war es zu gewinnen. Ziel dessen war es hauptsächlich Gefühle abzutrainieren, jegliches Mitleid und Mitgefühl für sich selbst zu verlieren, Respektlosigkeit antrainieren. Dazu wurde auch vom Sportlehrer verlangt, von einer Mauer, wo man nicht sehen kann, wo und wie tief es runtergeht, auf das Kommando runterzuspringen. Damit trainierten sie den Verstand und Selbstwert ab. Man sollte egal was, alles überwinden egal welche Elemente. Man musste immer stark sein, denn niemand wird helfen.

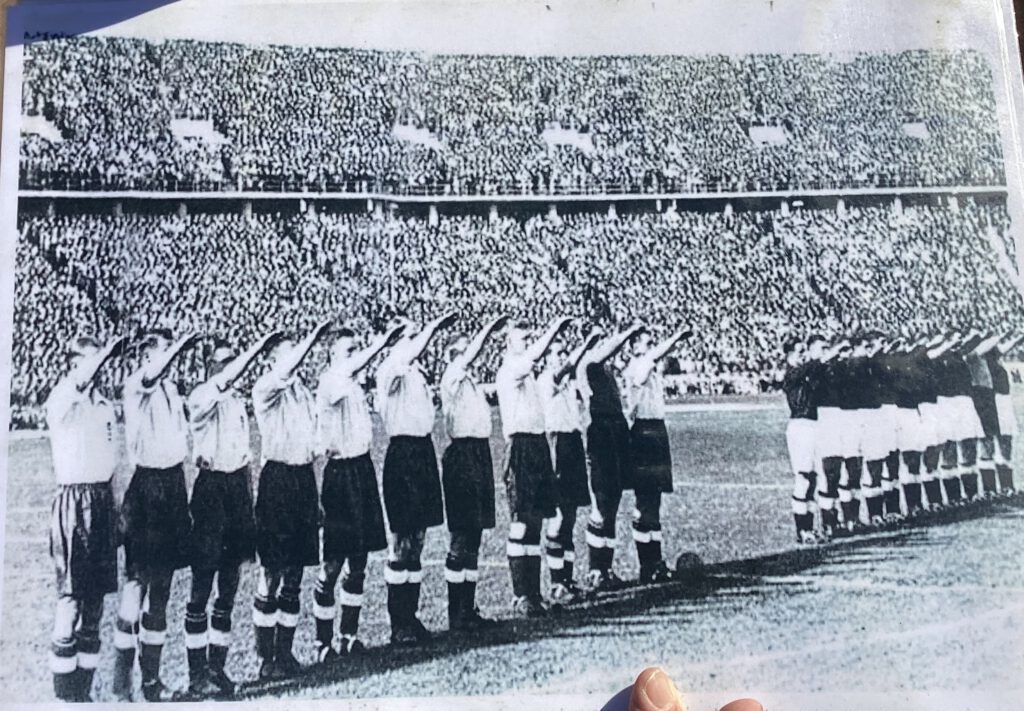

Am Rand des Sportplatzes gibt es weitere Statuen, die noch teilweise erhalten sind. Darauf zu erkennen sind verschiedene Spieler verschiedener Sportarten, alle im Abbild des „deutschen Menschen”. In der Mitte ist der Fußballer zu sehen. Diesen hat auch unser Leiter als Beispiel für seine nächste Informationsübergabe verwendet, um es für uns verständlicher zu machen. Dafür hat er als Beispiel das DFB-Pokal Finale 1936 genommen, wo alle Spieler gleich groß waren und fast identisch aussahen.

Auch hier haben wir wieder eine kleine Simulation nachgestellt. Dafür haben sich alle Jungs in einer Reihe aufgestellt und wurden dann mit damals verglichen. Alle unterschiedlich!

Unser Fazit (unter anderem Oliwia, Lena, Ariana, Viktoria): Abschließend lässt sich sagen, dass der Ausflug sehr lehrreich und informativ war. Es wurde viel über die Vergangenheit aufgeklärt und uns wurde erläutert, wie wichtig Selbstliebe und Akzeptanz ist. Allgemein wurden uns immer wieder wichtige Werte mit auf den Weg gegeben. So zum Beispiel auch, als wir zum Abschluss einen Film angeguckt haben – alle zusammen. Der Film hieß „The Butterfly Circus”. Es ging um einen Mann ohne Arme und Beine. Der Mann ohne Glieder „Will” wurde auf einem Rummel in der Freakshow ausgestellt und sich über ihn lustig gemacht, bis der Zirkusdirektor des „Butterfly Circus” ihm respektvoll auf Augenhöhe begegnet. Durch ihn schafft Will es, über sich hinauszuwachsen und wird endlich von allen anderen als Teil der Gesellschaft angesehen und wertgeschätzt. Dieser Film hat uns nochmal vor Augen geführt, dass egal ist, wie wir aussehen, dass man alles schaffen kann, wenn man nur an sich glaubt. Dieser Film hat deutlich gezeigt, dass man niemals denken sollte, dass man wertlos sei, denn in jedem Menschen steckt etwas Wichtiges und Unersetzbares. Dies ist wichtig in der Verbindung mit Vogelsang, da Adolf Hitler fand, dass jeder Fehler einen Menschen wertlos machte, obwohl das nicht stimmt, da man trotz Fehler etwas Besonderes kann und ist. Unser Guide hat uns beigebracht, dass nicht alles, was in der NAZI-Zeit erschaffen oder gelehrt wurde, schlecht war, jedoch der Grundgedanke, welcher hinter dem Ganzen steckte, war nur grausam, denn DIE WÜRDE DES MENSCHEN IST UNANTASTBAR (Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland). Jeder ist perfekt so, wie er ist, und niemand muss sich ändern, um akzeptiert zu werden.

Der Abschluss des Tages, dem nichts hinzuzufügen ist:

https://www.youtube.com/watch?v=mjV-St5TYMs

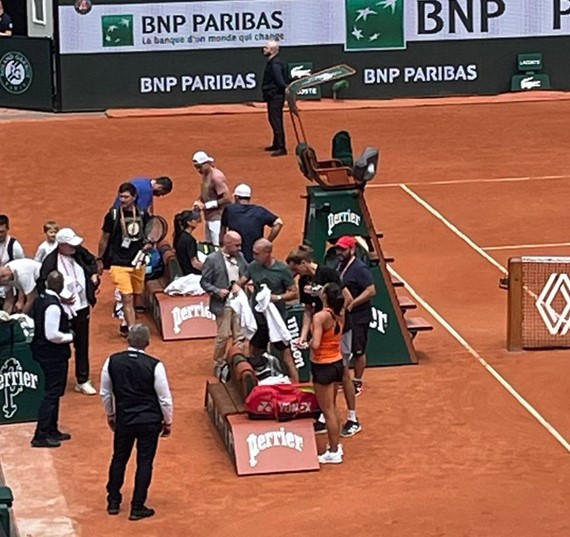

Auch der mit 24 Grand-Slam-Titeln beste Tennisspieler aller Zeiten Novak Djokovic konnte die French Open bis heute „nur“ dreimal gewinnen. Foto von Jane Lauxen, aufgenommen bei den Australien Open 2024 in Melbourne

Auch der mit 24 Grand-Slam-Titeln beste Tennisspieler aller Zeiten Novak Djokovic konnte die French Open bis heute „nur“ dreimal gewinnen. Foto von Jane Lauxen, aufgenommen bei den Australien Open 2024 in Melbourne Dagegen triumphierte der wohl beste Sandplatzspieler aller Zeiten Raphael Nadal bis jetzt 14-mal im Stade Roland Garros, bei insgesamt 22 Grand-Slam-Titeln. Foto von Jane Lauxen, aufgenommen bei den Australien Open 2024 in Melbourne

Dagegen triumphierte der wohl beste Sandplatzspieler aller Zeiten Raphael Nadal bis jetzt 14-mal im Stade Roland Garros, bei insgesamt 22 Grand-Slam-Titeln. Foto von Jane Lauxen, aufgenommen bei den Australien Open 2024 in Melbourne